丹波市は山に囲まれているものの、実は林業を行う会社はほとんどありません。そんな中、丹波市の北西部、青垣町で製材等の木工事を行う「木栄」から始まり、建築・不動産の会社である「栄建」、森林管理に取り組む「森のわ」、そして地域課題に取り組むソーシャルカンパニー「フォレスト・ドア」の4社で事業連携し、「山が利益を生む仕組み」をデザインするFOREST GROUPがあります。

———————————————————————————-

・「山が利益を生む仕組み」をデザインする

・FOREST GROUPの成り立ちとこれからのこと

・大事にしている考え方と、求める人物像

———————————————————————————

今回は株式会社森のわ代表取締役の足立龍男さんに、グループ全体のお話も伺ってきました。

森のわの事業概要を教えてください。

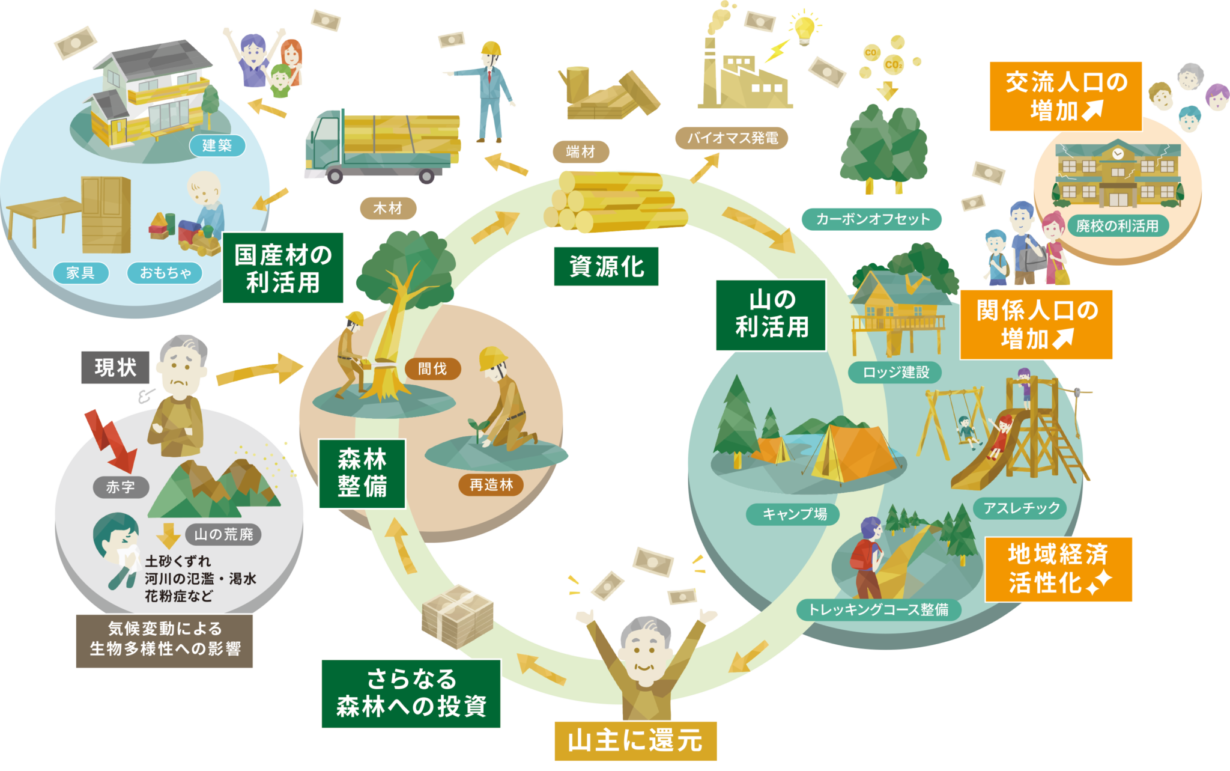

主に森林整備を行っています。いわゆる間伐や、山に道をつけたり、たまに危険木の伐採や皆伐の依頼も受けたりもします。森のわの特徴は、まずグループ会社で主に製材業を行っている「木栄」に直接卸すことで、流通コストをカットして、それで得られた収益を山主さんに還元することをやっています。

山の維持管理における最大の問題は、いろんな補助制度もありますが、一番大事な山主さんにお金が全然回ってないから、根本的な解決ができていないというところなんですね。

木を切っても売れないから放置されている現状があるという話はよく聞きますね。

その通りです。日本は今すぐにでも木を切らないと、花粉症、土砂崩れ、獣害などのいろんなリスクが発生し、農産物、海産物にも被害が出ようとしてる状態です。それなのに、根本的な問題は山主さんにとってマイナス経営がずっと続いてるからで、そこに手を入れられないという事情があるんです。

そこで我々は、グループのサプライチェーンで得た収益を山主さんにしっかりと還すキャッシュバックシステムであったりとか、間伐した後もトレッキングコースやキャンプ場など、いろんな利活用事業を提案する山林コンサルティング事業をすることで、山主さんにとって「山を持っていることがプラスになる」そんな状況を作るというのが、森のわの大きなミッションです。

森林整備の対応範囲は決めているんですか?

主に丹波市と丹波市近隣ですね。森林整備事業は、林業機械が発達して作業効率は上がってきたんですが、やはり補助金がないと成り立たない状況なんです。本当は施業面積を広げないといけないのに、予算は変わらないので、どちらかといえば縮小傾向なんです。

なので、少し矛盾しているんですが、丹波市と周辺エリアだけでは森林整備計画の施業面積をクリアすることができないので他の地域も手掛けているという感じです。

丹波市内の山も手つかずの山がいっぱいありますよね

丹波市内には約21,000haの人工林があります。仮に全体の2割を間伐したとして、スギやヒノキは適切な日差しと風通しを与えてやると年間に5%成長するので、だいたい5年後には元に戻ってしまうんです。ということは、毎年2割を間伐して、やっと現状維持ができるんです。

でも、今現在、丹波市内の事業者が施業している面積を全て合わせても200haほどです。現状維持するにも全然足りていません。予算がないからこれ以上増やしようがないのが現状ですが、森のわとしてはそこに解決の一手を打つべく事業を進めているところです。

実際にキャッシュバックを行っている山の事例を教えてください

山南町谷川の谷川共有林会に入らせてもらっていて、もう10年程になります。

あちらは多い年で数百万円近くキャッシュバックをしていて、共有林会さんはその資金でチェーンソーを買って、自分たちで山に入り適切な倒木処理をし、その木を「木の駅プロジェクト」に渡したり、チェーンソー講習を実施したりしています。

一昨年、弊社が丹波市で初めてカーボンニュートラルの認定を受け、また、兵庫県の民間企業では2番目にカーボンクレジットの認定を受けたんですが、それで得た収益も山主さんにちゃんと還すことで、山主さんたちもさらに里山整備を進めていける流れができたんです。

素晴らしい事例ですね。

こうした取組は当初、なかなか受け入れられなくて苦労しましたが、次第に丹波市内の森林組合でもキャッシュバックが始まったり、グループ会社の「フォレスト・ドア」にもたくさんの人が訪れるようになったりする中で、林業に携わる人たちの意識が少し変わってきたのかなと感じています。

我々は「林業で年収1000万を目指そう」と言っていて、独立を希望する人には補助金申請をサポートしたり、木材販売の収益をちゃんと渡してあげたり、林業家を目指す人を支援する会社になっていけたらと思っています。

森のわは、あと1年で10年目を迎えられますね。

林業は難しいように思われますが、それは案外、ビジネスの観点からあまり取り組まれてこなかっただけかなと思ったりします。我々が山林コンサルティング事業やカーボンニュートラルなどに取り組んでいるのは、補助金なしでも管理面積を増やしていくというチャレンジをしている側面もあります。

今後は補助金も下がっていくだろうと思われますし、今現在、丹波市では木材チップになるようなC材の活用があまりできていない状況もあって、2024年春に山南町にあった森林組合跡地に移転しました。そこで原木を集めてきてチップにし、利用先へ持ち込むといったモデルを今年度中に作りたいなと思っています。

なるほど。

2010年に公共建築物等木材利用促進法ができて、いわゆるこども園とか、公共施設に地域の木材を使用することが推進されるようになりました。それで丹波市でもようやく2023年4月に、地元の木材を使った山南中学校ができました。

木造建築は高額だとか火に弱いといった事実と違う情報も根強くありますが、実は木材は鉄骨やコンクリートと比較しても耐用年数が最も長く、重量あたりの強度も一番高くて、すごく優秀な建築用材なんです。

日本の木造建築は世界でも認められていると聞きますね。

今、世界では18階建ての高層建築物が建てられてたり、木材の新しい可能性が広がっています。そういった情報も発信することで木材の需要拡大を促し、林業家や山主さんが儲かる仕組みを作っていくことで、この業界に「破壊的イノベーションを起こそう」というのを合言葉に、事業を進めているところです。

ただ、我々の掲げる目標はどうしても課題が大き過ぎるため、一企業で解決できるような次元の話ではないんですよね。でも、まずは誰かがやらないと、いつまでも林業が成立しないので、まずは僕らが真っ向から課題に向き合っていこうという気持ちでやっています。

龍男さんの略歴を教えてください

1976年生まれで、青垣町出身です。高校まで地元で過ごして、その後、建築関係の専門学校へ行くために丹波市を出ました。卒業後は丹波市に帰ってきて地元の設計事務所で働いていました。

その後、父の会社である木栄に入社し、30歳の時に栄建、36歳で森のわ、45歳でフォレスト・ドアを立ち上げたという流れです。

誰も手をつけなかった山に龍男さんは手をつけたわけですが、その背景には何があったんでしょう?

やはり大きいのは2014年の丹波市豪雨災害ですね。小さい頃から「地域産木材を使って山主さんに還元せなあかん」と父から叩き込まれてきて、それがあったから2008年に建築を担う栄建を立ち上げてやってきましたが、守るべき山が崩れてしまったんです。

災害当時は商工会青年部の部長をしてたこともあって、災害現場の支援をしつつ、山のことをいろいろ調べたんですね。すると、山の仕事をする会社はないし、施業面積は全然足りないし、あと10年もすればもっとひどい災害が起きる可能性があることがわかりました。その時に「誰もやらないなら自分がやるしかない」と思って、2016年に森のわを創業しました。

なるほど。フォレスト・ドアはどういった経緯だったんでしょう?

旧神楽小学校は当初、2019年からグループ会社の木栄が借りてたんですが、直後からコロナ禍になってしまって。来場者もないし、赤字続きなのにスタッフは置く必要があって、事業を撤退するか悩みましたが、撤退したら校舎取り壊しがほぼ確定だったんですね。

どうしようか悩んでいる時に、たまたま大学の先生とかと出会って、計画を一緒に考えてもらううちに、やはり自立して単体での黒字化を目指し、本来あるべき廃校利活用として持続的なビジネスモデルを作るのが大事だと考えるようになりました。そこで、2022年にソーシャルカンパニーとしてフォレスト・ドアを設立し、新たなビジネスや雇用創出に向けてチャレンジしているところです。

コロナ禍での決断は相当なチャレンジだったのではないかと思いますね

今では来場者が多い月で8,000人を超えていて、その9割以上は京阪神からのお客様です。来場者が多いことはビジネスの観点でもチャンスですから、関係人口の創出や、移住促進のために、安価で買える新築のログハウスを開発して提供し始めました。

安く新築たてられるのはいいですね。

移住者とか企業の経営者と話す機会が相当増えたんですが、その人たちから最近よく聞く話は南海トラフの時の生活拠点をどう作っておくかといった話題ですね。京阪神の人たちからすれば、丹波は1時間半でこれる別世界で、ニーズとこの地域が持つ強みが合致するんです。

そこで先述のログハウスを使えば、大量の木材を使うので木材需要の拡大にも繋がりますし、カーボンニュートラルにも貢献できる。実はものすごく理に適ってるんです。

三方よしといった感じですね。

あとはそれに向けたDX化ですね。リアルタイムに必要な木材を把握、確保できる効率的な仕組みができれば、余計なコストを削減することに繋がるので、森のわはそうした動きにも対応できる会社にしていきたいですね。

フォレスト・ドアを始めてから、林業関係者以外にIT関連人材の就職希望が増えたりして、グループ各社にそうした人材を配置できるようになってきたんです。ただ、最初に想定してた客層と全く変わってきたので、ビジネスモデルの練り直しも進めています。

山主さんへの還元というのは、森のわだけでなくてグループ全体でもそうなんでしょうか?

フォレスト・ドアのショップやレストランもそうです。収益の一部は山主さんへ、山へ還すことを謳っています。6次産業化で発生する「無理・ムラ・無駄」を省くための業務フローを考えて、それによって生じる利益で関係者の誰もがwin-winになれるような形を追い求めています。

ただ、いろいろと話しましたが、グループ会社を組んでいる強みがあってこそできる事業ばっかりなんです。そのため、最近はグループ会社の個々の企業だけを説明するのがすごく難しくなってきているのも事実です。

むしろ、全てが絡んでくるようなビジネスモデルを構築されていますよね

そうなんです。あと、地域との関わりもすごく大事にしています。そもそも我々を旧神楽小学校に誘致してくれたのが、地域の自治振興会なんです。他にも声がかかっていた企業が何社かあったそうですが、体育館を工場にするとか、学校をただの「モノ」として使う提案ばかりだったそうで、それは地域の人にとっては全く嬉しくないんですよね。

だから、僕らは廃校活用というよりは地域コミュニティとして捉えています。その役割を維持しながら、キャッシュポイントを作ろうとチャレンジしているので、僕らがやろうとしていることは、すごくハードルが高い分、複雑に見えてしまうんですよね。

本当にたくさんの事業をされていますよね

週末には京阪神からたくさんの人に来てもらっているので、あとは地域にも繋げていきたいですね。例えば、酪農に興味ある人は乳搾り体験するとか、地元農家の農作物が置いてある直売所に行くとか。これまで人が全く訪れなかった場所に来てくれているので、このタイミングを逃さず、波に乗っていけるようにしたいところです。

森のわやFOREST GROUPが求める人物像は?

現在、特に採用したいと考えているのは、栄建と木栄の営業と、グループ全体の財務を管理する責任者です。

我々の強みは、グループのいずれかの企業に入ったあと、「ちょっと違うな」と思ったら転籍を可能としています。例えば、林業したくて入社したけど、建築や住宅関係の仕事をしたいから栄建に出向するとか、これまでのキャリアを活かしてフォレスト・ドアで働きたいとかも全然大丈夫です。

グループ内で転籍できるのはいいですね。

自分の得意・不得意はその時になって初めて気付くこともありますし、個人的な考えとしては、転職はこれまでに自分の積んできたキャリアを活かして、さらに発展させていけることがいいと思っているので、グループ内のいずれかで本領発揮してもられると嬉しいです。

今グループ全体の平均年齢はいくつぐらいでしょう?

今は40歳前後かと思います。元々あった木栄を除いた3社で言えば、半分以上が移住者で、全国のいろんなところから来てもらっています。一部でフレックス制度を導入していますが、仕事の質は変わらず、残業時間が大幅に減りました。

そうした、色んなチャレンジをしているところで、かなり自由な社風だと思います。なんなら僕の言うことを聞かない人もたくさんいます(笑)

『ここ、こうしてみたら?』と言えば、『いや、僕はこっちやと思います』とか。『そう?まあええけど』みたいな(笑)

(笑)人を育てる上で大事にしていることはありますか?

まず自発性ですね。それと、上の者の我慢。この二つです。

スタッフからできるだけストレスとなる物事を取り除いて、適材適所で能力を発揮できる環境を用意してあげる。そのために、マネジメントができる人材を育てていくというのは大事だと考えています。

会社や事業をやる上で、大事にしてる考え方や信念はありますか?

自分自身が「やりたいからやる」ことですね。やらないといけないからやるんじゃなくて、やりたいからやる。その気持ちを常に持ち続けていないと、挫折しやすくなる気がしています。

僕自身も、廃校利活用事業から撤退するかどうか悩んでいた時、妻に相談したら『悩むということは、やりたいんでしょ?』と言われてハッとしたんですね。やりたくないことなら相談すらしませんからね。最後は人のせいにせず、やりたいかどうかで決めることが大事だと思っています。

未来の社員となる人にメッセージをお願いします

人生は一回きりなので、自分に誠実に。現実も大事ですが、理想なくして充実した現実は生まれない気がするので、自分の納得できる仕事を求めて欲しいです。

うちはどちらかと言えば過度な管理はしません。その分、自分自身で考えて行動しなければならないというプレッシャーがあると思います。でも、それをやりがいと捉えて自分のキャリアアップや成長に繋げてもらえれば嬉しいです。